Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) Analyse der deutschen Regierungsstrategie, veröffentlicht am 04.12.2024

„Mit der NKWS will die Bundesregierung Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft werden und neue Maßstäbe für die Weiterentwicklung des EU-weiten Rahmens setzen.“ (NKWS S.111 / pdf S.131)

Durch einen breiten Beteiligungsprozess aller Stakeholder aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden, Bundesländern etc. ist ein für die deutsches Regierungshandeln sehr umfassender und ambitionierter Plan entwickelt worden. Er enthält durchaus fortschrittliche Elemente, wie den Ausbau der Herstellerverantwortung auch in monetärer Hinsicht, digitale Produktpässe für den gesamten Lebenszyklus eines Produktes/Gewerkes oder eine (fiktive) Preisgestaltung unter Einbeziehung aller Kosten entlang des Lebenszyklus eines Rohstoffs/Produktes.

Auch die Auswirkung der Kreislaufwirtschaftsinitiativen auf den Globalen Süden ist an mehreren Stellen mitgedacht, wenn auch nicht mit konkreten Maßnahmen unterlegt worden.

Auch wenn die planetaren Grenzen sowie die Notwendigkeit der Vermeidung bzw. Reduktion von Primärrohstoffen betont werden, so ist die NKWS doch weiterhin geleitet vom Wachstumsgedanken, der konstitutiven Basis unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems. Dieses Wachstum soll in Zukunft grün gestaltet und vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden.

Insofern dient die NKWS trotz mancher positiver Ansätze doch wieder hauptsächlich der Absicherung dieses kapitalistischen Wachstums durch Sicherung von Rohstoffströmen und ist geprägt von einem klaren Eurozentrismus.

Im Folgenden findet sich eine detaillierte Analyse dieser Strategie der Bundesregierung mit kritische Anmerkungen aus der Zivilgesellschaft (kursiv).

1 - Vorlagen/Vorgaben/Zusammenhänge Grundlagen aus der EU und verwandte deutsche Pläne

Die deutsche Kreislaufwirtschaftsstrategie ist in vielen Punkten eine Übernahme des ‚Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft‘ (circular economy action plan CEAP) der EU.

Dieser Plan ist – anders als ein Act oder eine Directive der EU – kein Dokument mit Gesetzeskraft und muss also auch nicht von den Mitgliedsstaaten der EU übernommen und in lokales Recht umgesetzt werden. Es handelt sich vielmehr um einen politischen Plan – und dieser kann von der neuen rechten Mehrheit im EU-Parlament und in der Europäischen Kommission leicht verändert werden.

Dies gilt – wie die Zivilgesellschaft zu Recht kritisiert – auch für die darauf basierende NKWS der deutschen Regierung.

Andererseits enthält die NKWS viele Bezüge zu Verordnungen der EU, die tatsächlich in deutsches Recht übernommen werden müssen, wie z.B.

die EU Ecodesign Directive

die EU Directive ‘Right to Repair’

die neue EU Verpackungsverordnung (Inkrafttreten Anfang 2025)

den Critical Raw Material Act (CRMA) der EU

Zur Kritik des CRMA siehe unseren Artikel

Es finden sich des weiteren Referenzen auf z.B.

die Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie

die Rohstoffstrategie

die Sicherheitsstrategie

Die Bundesregierung erklärt die NKWS zusammen mit der Carbon Management Strategie (CMS) sogar zur zentralen Säule des Klimaschutzes.

Zur Kritik der CMS, also der Förderung von Carbon Capture and Storage CCS bzw. Carbon Capture and Utilization CCU, siehe unseren gesonderten Artikel. Attac hat, zusammen mit vielen Akteuren aus der Zivilgesellschaft, den„Offenen Brief an die Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Bundesrates: CCS stoppen“ unterschrieben.

2 - Übergeordnete Ziele Welche Ziele die NKWS verfolgt

Für die deutsche Regierung ist eine umfassende Kreislaufwirtschaft ein zentraler Erfolgsfaktor für die bis 2045 angestrebte Netto-Treibhausgas-Neutralität. Sie ist essentiell für den Schutz der Umwelt und der Biodiversität.

Die Kreislaufwirtschaft trägt bei zur Sicherung der Rohstoffversorgung und verringert die Abhängigkeit von kritischen Lieferanten und gefährdeten Lieferketten. Sie soll so die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland stärken – das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ soll ergänzt werden durch „Circularity made in Germany“.

Die Bundesregierung sieht in einer verstärkten Kreislaufführung von Rohstoffen große ökonomische Chancen. Sie erwartet eine Steigerung der Bruttowertschöpfung.

Durch eine Qualifizierungsoffensive für Fachkräfte will sie zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen.

Sie plant Forschungs- und Entwicklungsprogramme, um Innovationen in Technologie und Geschäftsmodellen zu unterstützen.

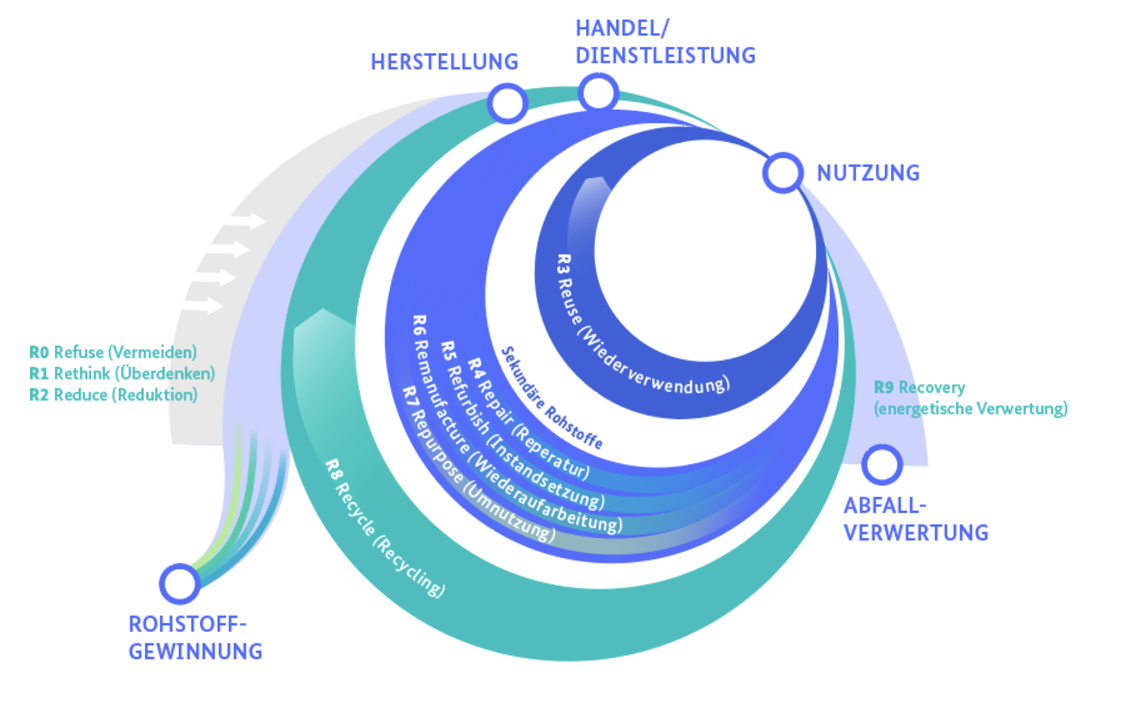

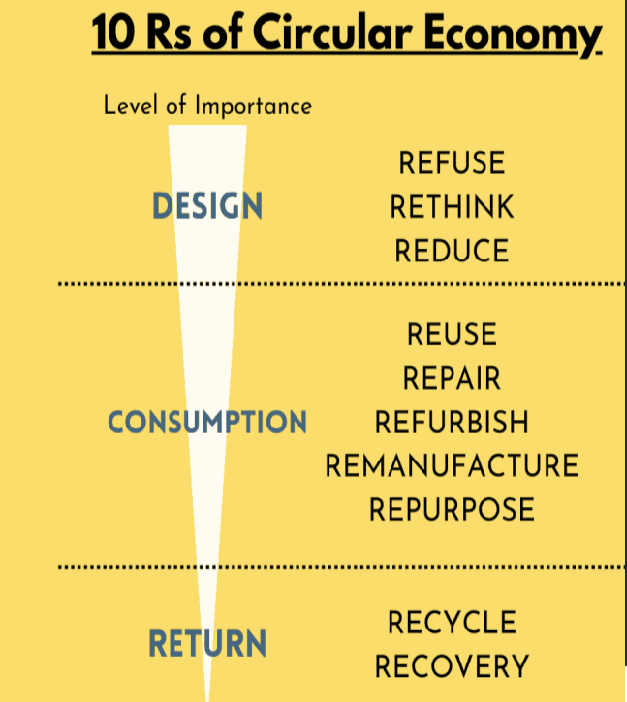

Alle diese Ziele sind für die Zivilgesellschaft zu allgemein formuliert – „für die einzelnen Handlungsfelder müssen jeweils quantifizierbare Ziele im Hinblick auf die 10 „R“ eingeführt werden“ (→ Ressourcenwende).

Als grundlegend wird eine Übersetzung der Strategie in konkrete Rechtsvorschriften, z.B. in Gestalt eines Ressourcenschutzgesetzes, gesehen (→ Netzwerk, S. 1) (→ BUND).

3 - Ziele für die Transformation Primärrohstoffverbrauch, Stoffkreisläufe, Versorgungssicherheit und Souveränität, Abfallvermeidung

Die NKWS formuliert vier wesentliche Ziele für die Transformation.

Das erste und wichtigste ist die Senkung des Primärrohstoffverbrauchs.

Für Konsum und Investitionen soll dieser Verbrauch von 16 Tonnen pro Kopf und Jahr bis 2050 auf 6-8 Tonnen gesenkt werden – und das für biotische und abiotische Stoffe zusammengenommen. Dieser Wert pro Person und Jahr wird als ‚Rohstofffußabdruck‘ ((raw material consumption RMC) bezeichnet.

Das Konzept des Fußabdrucks ist sehr umstritten. Es wurde vom Ölkonzern BP entwickelt, um die Verantwortung weg von der Industrie auf die Individuen zu verlagern, individuelle Verhaltensänderungen sollen im Zentrum stehen und von systemischen Veränderungen ablenken. Zwar spricht die NKWS von „Konsum und Investitionen“, bezieht also die Industrie mit ein, trotzdem hat der Begriff „Fußabdruck“ problematische Konnotationen.

Wenn man sich trotzdem auf diesen Begriff RMC einlässt, dann fordert die Wissenschaft maximal 5 Tonnen als nachhaltige Obergrenze (→ Powershift, S. 1).

Und auch dieser pauschale Wert wird vielfach kritisch gesehen. Es werden rohstoffspezifische Unterziele samt definierten Maßnahmen gefordert, außerdem brauche es konkrete Zwischenziele für 2030 und 2040 (→ Powershift, S. 1). Bei metallischen Rohstoffen sollte das Ziel 1,1 Tonnen sein (→ Powershift, S. 2).

In der Diskussion wird vorgeschlagen, einen neuen Indikator ‚total material consumption‘ TMC einzuführen, der den Ressourcenaufwand entlang des gesamten Lebenszyklus eines Rohstoffes berücksichtigt. Dafür müsse eine entsprechende Datenbasis aufgebaut werden (→ Netzwerk, S. 2).

In TMC gemessen fordert – laut BUND - der Rat für Nachhaltige Entwicklung, der die Bundesregierung berät, die Reduktion auf 6 Tonnen/Person/Jahr. Das entspräche dann einer Reduktion um 85% zum heutigen Verbrauch – im Gegensatz zur Halbierung, den die Bundesregierung anstrebt (→ BUND).

Das zweite Transformationsziel ist die Schließung der Stoffkreisläufe.

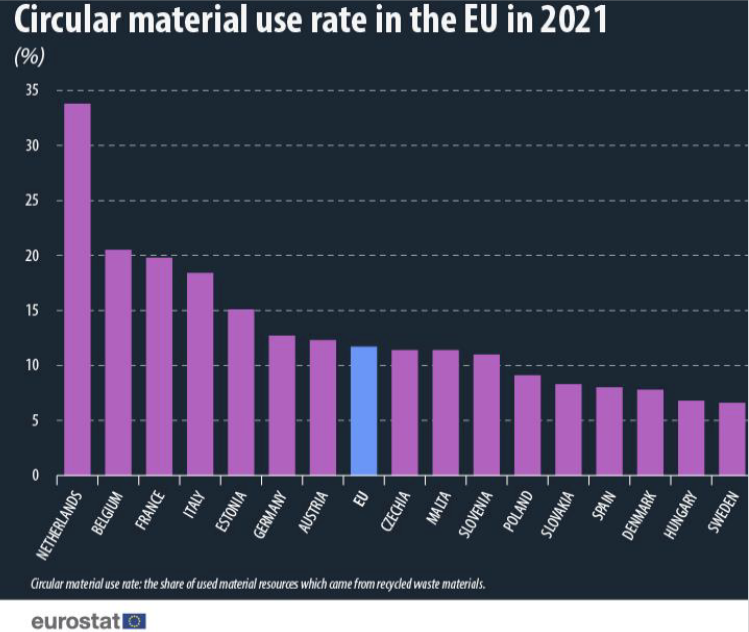

Hier wird das Ziel der EU übernommen, bis 2030 den Anteil der Sekundärrohstoffe zu verdoppeln.

Diese Zirkularitätsrate (circular material use rate CMUR) beträgt für Deutschland aktuell 13% und soll bis 2030 26% erreichen.

Die Zivilgesellschaft kritisiert diese Rate als überhaupt nicht ambitioniert, hier wurde nur die Mindestquote aus dem EU Aktionsplan CEAP übernommen. (→ Netzwerk, S. 2)

Außerdem fehle eine Differenzierung, denn z.B. bei den Massenmetallen Kupfer und Aluminium sind die Recyclingraten heute schon deutlich höher (→ Powershift, S. 3).

Im dritten Ziel geht es um die Versorgungssicherheit der Industrie.

Der Nachschub an Rohstoffen soll garantiert und die Abhängigkeit von bestimmten Lieferanten(ländern) soll reduziert werden.

Um das zu erreichen, wird direkt auf die Ziele des Critical Raw Material Act CRMA der EU verwiesen:

10% der strategischen Rohstoffe sollen in der EU und vertraglich verbundenen Ländern produziert werden

40% Wertschöpfung soll in der EU stattfinden

25% der strategischen Rohstoffe sollen in der EU recycelt werden

Es sollen maximal 65% eines Rohstoffs aus einem einzigen Drittland bezogen werden

Das vierte und letzte Ziel für die Transformation geht um die Vermeidung von Abfällen.

Das Pro-Kopf-Aufkommen an Siedlungsabfällen, also die aus Privathaushalten, soll bis 2030 um 10% sinken, bis 2045 um 20% (bezogen auf 2020).

Zu diesem Punkt wird das Fehlen konkreter Maßnahmen und Ziele kritisiert. Insbesondere bei Verpackungsabfall könne und müsse erheblich mehr reduziert werden.Außerdem sollten Reduktionsziele für alle Abfallströme, wie beispielsweise Bau- und Abbruchabfälle, definiert werden (→ Netzwerk, S.3).

4 - Digitalisierung Plattformen, Produktpässe, Verbraucherinformation

Die NKWS propagiert die Schaffung von Plattformen und Product-as-a-Service-Ansätzen. Geschäftsmodelle wie Sharing und Miete sollen gefördert werden.

Ein Digitaler Produktpass soll sukzessive in jeder Branche eingeführt werden. Dieser ist ein Kernelement der Ecodesign Directive der EU und soll für eine größere Transparenz für Verbraucher und Industrie über Bestandteile und Historie eines Produkts sorgen.

Zusätzlich sollen zu allen Aspekten der circular economy neue digitale Angebote für EndverbraucherInnen geschaffen werden. Darin soll es unter anderem um langlebigen Konsum, Reparatur und Second-Hand-Nutzung gehen.

5 - Qualifizierung Ansätze für Bildung und Weiterbildung

Bereits in der kindlichen und schulischen Bildung soll zirkuläres Wirtschaften zum Thema werden. Die Verankerung des technischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Knowhows setzt sich dann fort in der Berufsausbildung sowie der Hochschul- und Erwachsenenbildung.

Dazu müssen die Lehrpläne angepasst und neue Berufsprofile sowie berufsbegleitende Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote entwickelt werden.

Außerdem müssen die VerbraucherInnen ausführlicher und einheitlicher über Abfallvermeidung und die Wichtigkeit der richtigen Abfallentsorgung informiert werden.

6 - Design von Produkten neu ausrichten design for circularity

Das Umdenken und Umplanen soll schon beim Design von Produkten ansetzen.

Alle Aspekte des Lebenszyklus sollen in dieses ‚design for circularity‘ einfließen:

- Geringer Rohstoffeinsatz

- Modularität

- Langlebigkeit

- Reparierbarkeit

7 - Ordnungsrecht: Rezyklateinsatzquoten Rezyklate sind Sekundärrohstoffe

In mehreren EU-Verordnungen sind bereits feste Anteile für die verpflichtenden Verwendung von Sekundärrohstoffen, den sogenannten Rezyklaten, etabliert worden.

- z.B. in der EU Batterieverordnung von August 2023

- z.B. in der EU Verpackungsverordnung, die 2025 in Kraft treten soll

Die NKWS spricht davon, weitere Rezyklateinsatzquoten zusammen mit der Industrie zu prüfen und sie dann gegebenenfalls auf EU-Ebene zu initiieren.

Aus der Zivilgesellschaft wird gefragt, warum die NKWS hier erst auf einen Prüfprozess setzt anstatt von vornherein klare Quoten zu benennen.

Und noch ein weiterer Prüfprozess wird in diesem Kapitel der NKWS angeregt: auf EU-Ebene soll untersucht werden, ob ein Zertifikathandelssystem für Rezyklate sinnvoll sein kann.

8 - Standards und Normen Normungsroadmap Circular Economy

Die NKWS möchte die Normen im Bereich der Zirkularität zentral über die Normierungsgremien der EU definiert sehen.

Als Basis dafür wird die ‚Normungsroadmap Circular Economy‘ vorgeschlagen, die auf deutscher Ebene von DIN, DKE und VDI zusammen mit über 500 Fachpersonen aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft entwickelt wurde.

9 - Kreislaufwirtschaftsrecht Hersteller- und Produktverantwortung weiterentwickeln

Es wird vorgeschlagen, auf europäischer Ebene eine erweiterte Hersteller- und Produktverantwortung auch im Hinblick auf recyclinggerechtes Design weiterzuentwickeln.

Von der Zivilgesellschaft wird die Festschreibung eines klaren Verursacherprinzips gefordert. Hersteller:innen bzw. Inverkehrbringer:innen eines Produktes müssen organisatorisch und finanziell verantwortlich sein, inklusive aller „Gesundheits-, Klima-, und Umweltkosten (auch am Ende des Produktlebenszyklus)“. (→ Ressourcenwende)

Dazu müssen Herstellerabgaben eingeführt und zweckgebunden eingesetzt werden (→ Netzwerk, S. 6).

10 - Öffentliche Beschaffung Lebenszykluskosten als Zuschlagskriterium?

Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe sollen bis 2030 alle rechtlichen Vorgaben auf eine zirkuläre Beschaffung ausgerichtet sein.

Es wird geprüft, ob bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots einer Ausschreibung die gesamten Lebenszykluskosten verpflichtend mit einbezogen werden müssen.

11 - Gebäude und Handel Gebäude und Handel

Im Bereich des Bauens haben Bestandserhaltung und Weiternutzung Vorrang vor Abbruch und Ersatzneubau.

Wenn doch noch neu gebaut wird, müssen diese neue Bauwerke langlebig, leicht sanierbar, schadstoffarm und gut recycelbar konzipiert werden. Es wird auf modulares Bauen gesetzt, mit CO2-armen Baustoffen und Holzbau.

Die Einführung eines digitalen Gebäuderessourcenpasses soll die Zirkularität im Bauen unterstützen.

Im Bereich des Handels möchte die NKWS Versandverpackungen vermeiden sowie Retouren bestellter Waren vermindern.

12 - Mobilität Ressourceneffizienz und Nutzungsintensität

Im Verkehrsbereich fordert die NKWS, dass Fahrzeuge ressourceneffizient gestaltet werden sollen. Schon beim Design soll der gesamte Lebenszyklus einschließlich des Recyclings mitgedacht werden.

Außerdem soll die Nutzungsintensität erhöht werden, Langlebigkeit und Reparierbarkeit müssen mehr im Fokus stehen.

Hier im Mobilitätskapitel werden die Aussagen der NKWS als sehr unzureichend kritisiert. Notwendige Veränderungen und Ziele wie eine sozial gerechte Transformation des Transportsektors weg von der Privilegierung des Autos fehlen komplett (→ Powershift, S. 4).

13 - Ökonomische Anreize Finanzierung der Kreislaufwirtschaft durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen

Es werden ökonomische Anreize für eine Kreislaufwirtschaft für notwendig erachtet. So soll die Regierung durch Anschubfinanzierungen und Bürgschaften, die KfW durch Darlehen diesen Sektor anschieben und ausbauen helfen. Dies soll allerdings nur im Rahmen marktkonformer Anreize erfolgen.

Die Zivilgesellschaft fordert, eine fiskalische Unterstützung der Kreislaufwirtschaft durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen zu finanzieren. Dabei soll das Hauptaugenmerk auf einer sozial gerechten Ausgestaltung liegen (→ Netzwerk, S. 1).

Die Regierung möchte zur Finanzierung von Projekten der circular economy den Rohstofffond heranziehen. Dieser wurde eingerichtet, um die Gewinnung, die Weiterverarbeitung und das Recycling strategischer Rohstoffe im In- und Ausland zu unterstützen.

Hier wird zivilgesellschaftlich die Priorisierung der Förderung von Kreislaufwirtschaft gegenüber der Gewinnung neuer Primärrohstoffe gefordert. Mindestens 50% soll in die Gewinnung von Sekundärrohstoffen fließen (→ Netzwerk, S. 3).

Dies gilt auch und gerade in Ländern des Globalen Südens: dort sollte in die Reduktion von Ressourcenverbrauch, in die Vermeidung von Abfall, in den Aufbau fehlender Recyclinginfrastrukturen und in die Aufbereitung von Abfallströmen investiert werden (→ Netzwerk, S. 5).

14 - Weltweite Zusammenarbeit Multilateralität etc.

Im Kapitel über globale Kooperation wird zuerst die Stärkung multilateraler Entwicklungsbanken zur Finanzierung von Kreislaufwirtschaft vorgeschlagen.

Dabei muss jede Mittelvergabe an höchste menschenrechtliche und ökologische Standards, an vorherige Zustimmung der betroffenen indigenen Gemeinschaften sowie die Einhaltung aller Sorgfaltspflichten gebunden sein, fordert Powershift als zivilgesellschaftlicher Akteur (→ Powershift, S. 3).

Die NKWS erkennt an, dass mögliche negative Wechselwirkungen einer Kreislaufwirtschaft auf Länder des Globalen Süden mit den Betroffenen diskutiert und möglichst vermieden werden müssen. Das soll im Rahmen von Sekundärrohstoff- und Recyclingpartnerschaften erfolgen.

Aktuell gibt es schon bilaterale Kreislaufwirtschaftsdialoge mit China, Brasilien, Japan, Indonesien und Indien.

Aus Sicht der Kritiker handelt es sich hierbei lediglich um Absichtserklärungen ohne konkrete Umsetzungs- und Finanzierungslösungen.

Ganz generell müssen rohstoffexportierende Staaten bei der Reduktion ihrer Abhängigkeit von Rohstoffexporten unterstützt werden (→ Powershift S. 3).

15 - Umsetzung Viel zu tun

Es soll eine Plattform für Kreislaufwirtschaft für die konkrete Umsetzung der NKWS geschaffen werden.

Das wird als nicht ausreichend angesehen. Die Umsetzung der NKWS muss von allen stakeholdern, also auch den zivilgesellschaftlichen, begleitet werden. Und dazu braucht es finanzielle Mittel für eine Plattform für Kreislaufwirtschaft über den gesamten Umsetzungszeitraum (→ Powershift, S. 5), (→ Netzwerk, S. 5).

Des Weiteren soll eine Roadmap 2030 entwickelt werden.

Hierzu lautet die Forderung der Kritiker, dass dort für Metalle die 1,1 Tonnen RMS pro Kopf und Jahr (siehe Kapitel 3) als Zielwert festgeschrieben werden muss (→ Powershift, S. 5).

Abschließend wird in der NKWS der Aufbau eines Monitoring- und Evaluierungssystem sowie der Abbau regulatorischer Hemmnisse angekündigt.

Der Zivilgesellschaft geht das nicht weit genug. Sie fordert einen umfassenden Maßnahmenplan sowie ein konsequentes Monitoring mit Erfolgskontrolle (WWF). Für das Monitoring muss das Umweltbundesamt genügend Ressourcen bekommen sowie einen klaren Zeitplan. Und es müssen Konsequenzen für den Fall von festgestellten Defiziten definiert werden (→ Netzwerk, S. 5).

Die 10 R-Strategie

Lesenswerte Bücher

Quellenverzeichnis Alle Links zu Verweisen im Text

BUND:

https://www.bund.net/ressourcen-technik/ressourcenschutzgesetz/

INKOTA:

cloud.attac.de/index.php/apps/files/files/1031281

Kreislaufwirtschaft:

https://www.kreislaufwirtschaft-deutschland.de/kreislaufwirtschaft

Netzwerk:

https://power-shift.de/wp-content/uploads/2024/07/Stellungnahme_Netzwerks-Ressourcenwende_NKWS.pdf

Powershift:

https://power-shift.de/wp-content/uploads/2024/07/Stellungnahme-Entwurf-NKWS_PowerShift.pdf

WWF:

www.wwf.de/2024/november/wwf-fordert-kreislaufwirtschaftsstrategie-muss-startschuss-fuer-wandel-sein