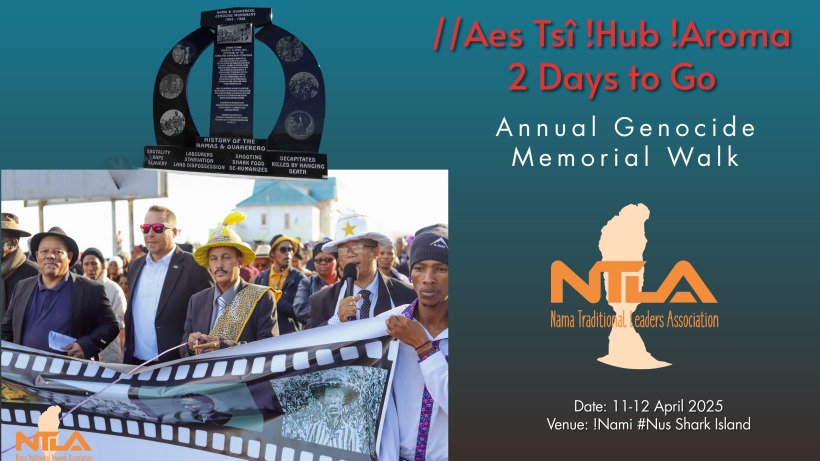

Kolonialismus 2.0 Grüner Wasserstoff für die deutsche Energiewende

Beim grünen Wasserstoff zeigt sich, dass die Energiewende in Europa neokoloniale Formen annehmen kann. Ein geplantes Großprojekt in Namibia ist vor dem Hintergrund der deutschen Kolonialgeschichte besonders brisant. Wir informieren fortlaufend über die Hintergründe und organisieren im Oktober 2025 eine Rundreise von namibischen Aktivist*innen durch zehn deutsche Städte.